Infrastruktur kesehatan dasar seperti poskesdes, polindes, sarana air bersih, dan sanitasi juga dibangun secara masif, yang menjadi fondasi penting peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di desa.

Dampak pembangunan tersebut tercermin dalam indikator kesejahteraan makro perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan menurun dari sekitar 14,2 persen pada 2015 menjadi 11,79 persen pada Maret 2024, meskipun masih menghadapi tantangan struktural yang tidak kecil.

Pada saat yang sama, layanan kesehatan dasar di desa meningkat seiring bertambahnya fasilitas dan akses, sementara penurunan stunting mulai terlihat di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi intervensi. Secara nasional, prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen pada 2024, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan, dengan desa menjadi lokus utama program konvergensi penurunan stunting (Kemenkes RI, 2024).

Dengan merujuk pada data resmi tersebut—baik dari BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, maupun Kementerian Kesehatan—capaian Dana Desa sejak 2015 tidak dapat dilepaskan dari perbaikan nyata pada infrastruktur dasar, layanan sosial, dan kapasitas ekonomi desa.

Jika capaian-capaian ini masih dianggap tidak berarti, barangkali persoalannya bukan pada ketiadaan hasil, melainkan pada perbedaan cara mendefinisikan keberhasilan yang sejak awal tidak menempatkan kesejahteraan warga desa sebagai indikator utama pembangunan.

Sementara itu, suara desa—yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan paling otentik—hampir tidak pernah mendapat ruang dalam wacana publik. Seorang bidan di Sulawesi Barat bercerita bahwa tanpa posyandu, mereka berpotensi kehilangan satu generasi.

Seorang petani di Jawa Tengah menyampaikan bahwa harga gabahnya naik setelah akses jalan desa dibangun. Seorang ibu di NTT merasa hidupnya lebih bermartabat setelah embung desa mencegah banjir tahunan.

Suara-suara semacam ini tidak masuk dalam radar para pengkritik, sebab kritik mereka lebih sering lahir dari jarak, bukan dari pemahaman.

Korupsi acapkali dijadikan dalih untuk menyerang dana desa. Tentu saja, setiap praktik korupsi harus dihukum tanpa kompromi. Namun dari lebih dari 500 triliun rupiah yang dialirkan selama satu dekade, persentase kasus korupsi masih di bawah satu persen.

Bandingkan dengan proyek-proyek kementerian, provinsi, hingga kabupaten yang tingkat korupsinya jauh lebih besar, tetapi tidak pernah memunculkan seruan pembubaran institusi atau penghapusan anggaran.

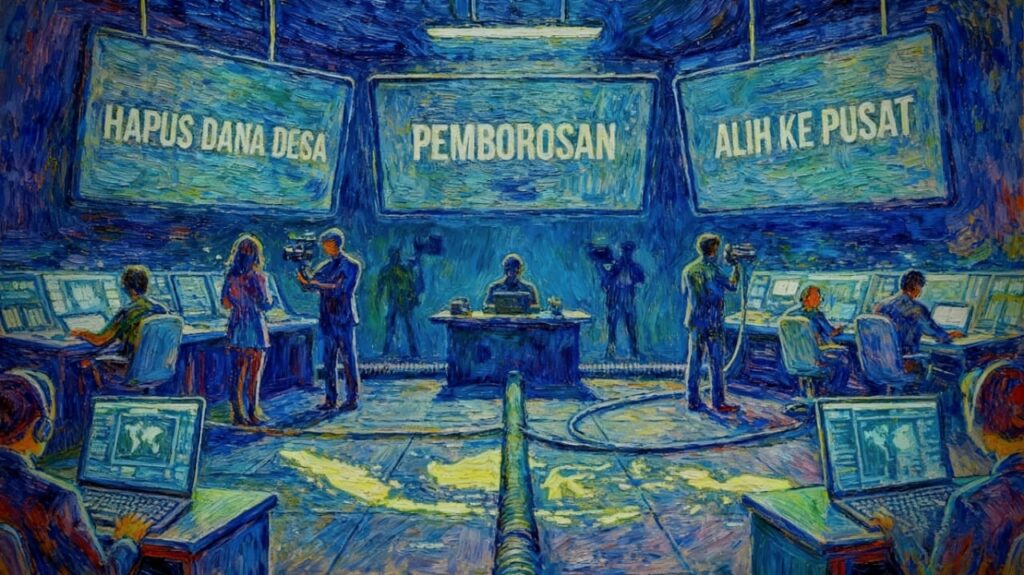

Mengapa desa dituntut untuk suci, sementara pusat dibiarkan bebal? Pertanyaan ini menyentuh inti masalah: desa adalah ruang politik yang sedang hendak direbut kembali.

Dampaknya jelas. Jika dana desa benar-benar dihapus, maka desa akan kembali menjadi peminta anggaran, kekuasaan mengalir kembali ke kabupaten, dan warga kembali menjadi objek pembangunan.

Demokrasi lokal mengempis, partisipasi melemah, dan jaringan patronase tradisional memperoleh napas panjang untuk hidup lebih lama. Ini bukan sekadar kemunduran administratif; ini regresi demokrasi.

Jika negara sungguh peduli, yang perlu dibenahi bukanlah alokasi anggaran, melainkan tata kelolanya. Transparansi digital, peningkatan kapasitas administrasi desa, penguatan kelembagaan BUMDes, audit berbasis warga—itu semua adalah langkah yang memperbesar kualitas, bukan menghapus instrumen pembangunan yang telah terbukti membawa perubahan.

Dan bagi siapa pun yang dengan enteng menyarankan penghapusan dana desa, hanya ada satu tuntutan moral yang pantas: datangi desa. Rasakan tanah yang lengket di jalan berlumpur. Lihat sekolah kecil yang berdiri dari gotong royong. Tatap mata para petani yang seluruh hidupnya dipertaruhkan pada akses yang sering terhambat. Ulangi gagasan penghapusan itu di depan mereka. Bila masih sanggup melakukannya, maka yang hilang bukan hanya pemahaman—melainkan nurani.

Pada akhirnya, persoalan dana desa mencerminkan krisis yang lebih besar: ketika ketidaktahuan dapat diucapkan dengan percaya diri, dan suara desa—yang paling memahami denyut kehidupan—justru dianggap tak penting. Desa tidak menuntut kemewahan. Yang dimintanya hanya keadilan. Menghapus dana desa bukan sekadar keputusan teknokratis; itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa yang berdiri di atas pondasi desa.

Ditulis oleh: Heriyosh

Editor: Redaksi Kopipahit.id