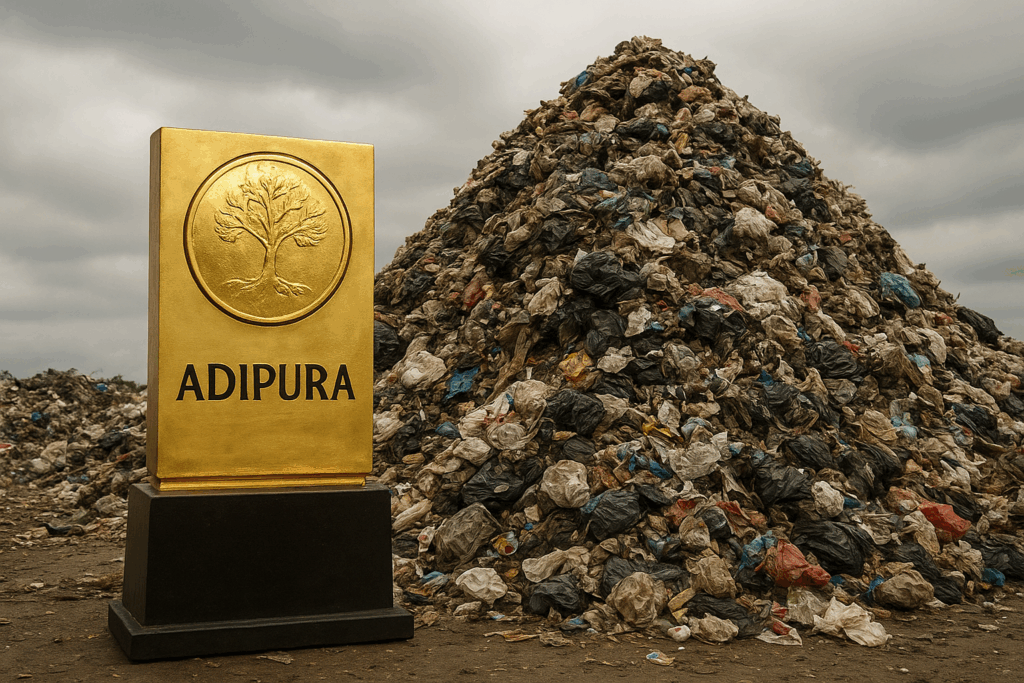

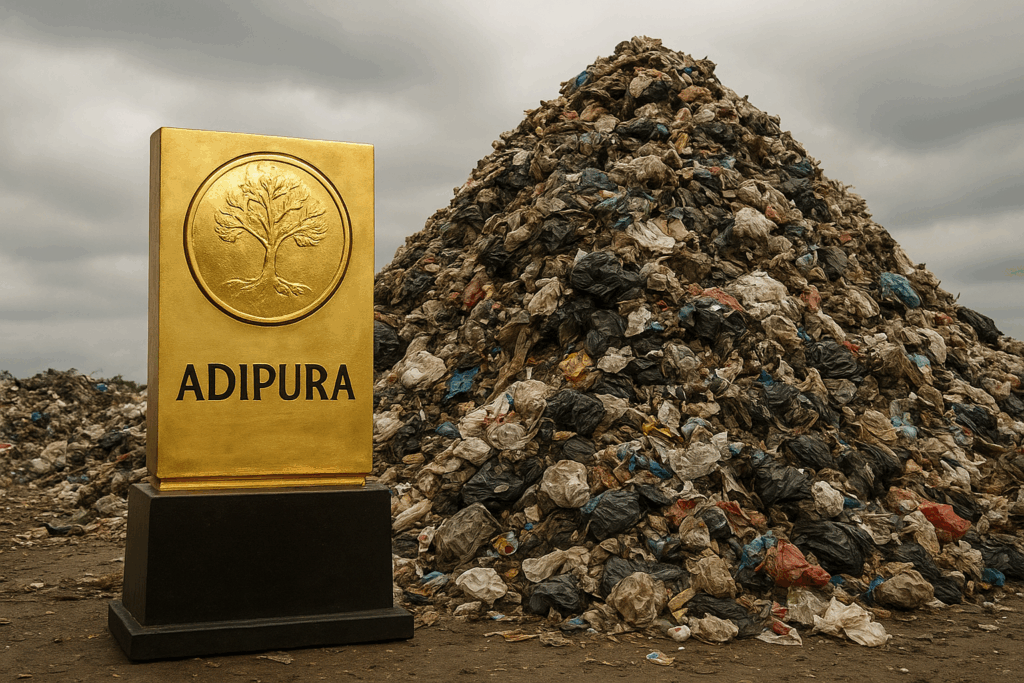

KOPIPAHIT.ID – Di Klaten, ada satu cerita yang tidak pernah muncul dalam spanduk “Selamat Datang di Kabupaten Peraih Adipura”: bau busuk yang menyergap anak-anak setiap Subuh, tumpukan sampah setinggi pohon jati, dan air sumur yang pelan-pelan berubah menjadi racun. Semua itu bermula dari satu titik: TPA Troketon, yang katanya “controlled landfill”, tapi wajah lapangannya lebih mirip dumping area darurat zaman kolonial.

Sementara pemerintah sibuk memoles kota agar dapat Adipura ketiga, warga di Kalangan justru sibuk bertanya-tanya: “Sebenarnya yang harus dilindungi ini, piala atau manusia?”

Antara Dokumen Manis dan Realitas yang Anyir

Dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup Klaten menyebut Troketon sebagai controlled landfill. Definisi formalnya: tertata, terkelola, tidak sembarangan. Tapi begitu masuk ke lokasi, yang terlihat justru gunungan sampah yang tidak pernah benar-benar ‘di-control’.

Truk hilir-mudik menumpahkan sampah rumah tangga, bangkai, popok, plastik medis, sampai daging sisa hajatan. Semuanya dibiarkan terhampar, menguarkan bau busuk seperti negara yang lupa mencium denyut nadi rakyatnya sendiri.

Warga pernah dijanjikan “teknologi modern dari Jerman”. Mereka membayangkan panel-panel metalik berkilau dan mesin pengolah lindi yang bersuara halus. Tapi yang datang justru versi KW, bahkan tanpa kardus kemasan. Yang berfungsi hanya janji, bukan teknologinya.

Air Lindi yang Merembes ke Hidup Orang Kecil

UGM turun lapangan, memeriksa sampel air sumur. Hasilnya? Coliform membabi buta, nitrat tinggi, dan tanda-tanda jelas bahwa air buangan TPA sudah menyusup masuk ke pori-pori kehidupan warga.

Kolam-kolam kecil hitam pekat di sekitar TPA bukan sekadar genangan. Itu adalah air lindi, campuran busuk dari kotoran manusia, bangkai hewan, plastik, diaper, dan apa pun yang dibuang begitu saja. Dan dari situlah “air bersih” warga asalnya.

Pak Hadi—yang rumahnya 300 meter dari TPA—akhirnya membeli air galon meski gajinya pas-pasan. Sisanya? Tetap memakai air sumur untuk mandi, masak, cuci piring, cuci baju.

“Kalau semua pakai galon, ya tidak sanggup, Mas.” ucapnya getir.

Tapi kalau pakai air sumur, risiko ikut terminum racun.

Itulah dilema warga yang tinggal terlalu dekat dengan sampah, dan terlalu jauh dari perhatian para pengambil keputusan.

Ironi Lalat Hijau dan Piala Emas

Di warung makan Bu Sarni, lalat hijau beterbangan seperti sedang reuni akbar. Pelanggan mulai berkurang. Bu Sarni pasrah, “Lha wong dari TPA kok, saya mau protes ke siapa?” keluhnya memelas.

Namun di ruang-ruang ber-AC kantor pemerintah, persiapan lomba Adipura tetap jalan terus. Brosur-brosur dicetak. Foto-foto taman kota disebar. Pokoknya Klaten harus tampak bersih—minimal di tempat yang dilihat tim penilai.

Karena di kabupaten ini, yang penting wajah kota cerah, meski paru-paru desa rusak oleh gas metana.

Rp20 Miliar untuk Menghapus Bau atau Menghapus Rasa Bersalah?

Pemerintah akhirnya menganggarkan Rp20 miliar untuk bangun IPAL baru di Troketon. Angkanya besar, warnanya hijau anggaran, baunya, ya masih sama sampai hari ini.

Yang jadi persoalan: standar Adipura terbaru justru menekankan pengurangan sampah dari hulu, bukan pembesaran TPA di hilir. Artinya, Klaten sedang menyirami tanaman dari daunnya, bukan dari akarnya.

Kalau IPAL ini sukses? Bagus.

Kalau gagal? Ya tinggal jadi monumen beton mahal yang menutupi kesalahan bertahun-tahun, sembari memoles jalan menuju Adipura berikutnya.

Dilema Sebenarnya: Kemenangan Adipura atau Kesehatan Warga?

Pertanyaan paling pahit dari laporan ini adalah: Apakah tujuan pemerintah adalah mendapatkan penghargaan atau menjaga warganya tetap hidup sehat?

Warga di sekitar TPA tidak butuh piala. Mereka butuh memastikan bahwa anak-anak mereka tidak muntah setiap Subuh; bahwa nasi bungkus tidak jadi pesta lalat; bahwa sumur tidak menjadi cairan kimia berwarna jernih tapi mematikan.

Di Klaten, hari ini, kelihatannya piala masih lebih wangi daripada kenyataan. Dan mungkin, di situlah letak masalah paling besar di republik ini.

Dilema paling pahit dari keseluruhan kisah ini adalah sebuah ironi yang tidak pernah secara jujur diucapkan para pejabat: kenyataan hidup warga sekitar TPA Troketon ternyata jauh lebih pahit daripada secangkir kopi hitam yang dijual di pinggir jalan. Mereka meneguk pahitnya bau busuk, tercemarnya sumur, dan risiko kesehatan yang tidak pernah mereka minta.

Sementara yang manis—penghargaan, piala, foto seremonial, pidato tentang keberhasilan pengelolaan lingkungan—itu hanyalah milik para pengambil kebijakan, yang menikmati capaian dari balik meja bersih, jauh dari lindi yang merembes dan lalat hijau yang menari di dapur warga.

Dan mungkin, di situlah letak ironi terbesar negeri ini: mereka yang hidup dekat sampah justru paling jarang menerima manisnya keadilan.

Ditulis oleh: Tim Redaksi

Editor: Redaksi Kopipahit.id